Blog

- Dettagli

- Appunti di viaggio

- Dettagli

- Appunti di viaggio

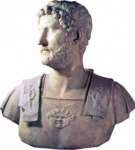

Nell’anno 130 d.C., mentre, risalendo il Nilo, Adriano e il suo seguito stavano visitando l’Egitto Antinoo cade dalla nave ed affogò. Cosa accadde e perchè è ancora un mistero.

Nell’anno 130 d.C., mentre, risalendo il Nilo, Adriano e il suo seguito stavano visitando l’Egitto Antinoo cade dalla nave ed affogò. Cosa accadde e perchè è ancora un mistero.

- Dettagli

- Appunti di viaggio

- Dettagli

- Appunti di viaggio

- Dettagli

- Appunti di viaggio

Cristina di Svezia (Stoccolma, 18 dicembre 1626 – Roma, 19 aprile 1689) fu regina di Svezia dal 1632 (con pieni poteri dal 1650) al 1654. Personalità complessa e anticonformista, era appassionata d'arte e di filosofia.

- Dettagli

- Appunti di viaggio

|

1912 |

|||||||||

|

17 Ottobre |

Nasce a Forno di Canale (Belluno), attualmente Canale d'Agordo, da Giovanni Luciani e Bortola Tancon; viene battezzato lo stesso giorno, in casa, dalla levatrice Maria Fiocco «per imminente pericolo di vita ». Leggi tutto: Sua Santità giovanni Paolo I

Fu battezzato il 20 giugno 1920 nella Chiesa parrocchiale di Wadowice dal sacerdote Franciszek Zak; a 9 anni ricevette la Prima Comunione e a 18 anni il sacramento della Cresima. Terminati gli studi nella scuola superiore Marcin Wadowita di Wadowice, nel 1938 si iscrisse all’Università Jagellónica di Cracovia.

Quando le forze di occupazione naziste chiusero l’Università nel 1939, il giovane Karol lavorò (1940-1944) in una cava ed, in seguito, nella fabbrica chimica Solvay per potersi guadagnare da vivere ed evitare la deportazione in Germania.

A partire dal 1942, sentendosi chiamato al sacerdozio, frequentò i corsi di formazione del seminario maggiore clandestino di Cracovia, diretto dall’Arcivescovo di Cracovia, il Cardinale Adam Stefan Sapieha. Nel contempo, fu uno dei promotori del "Teatro Rapsodico", anch’esso clandestino.

Dopo la guerra, continuò i suoi studi nel seminario maggiore di Cracovia, nuovamente aperto, e nella Facoltà di Teologia dell’Università Jagellónica, fino alla sua ordinazione sacerdotale avvenuta a Cracovia il 1̊ novembre 1946, per le mani dell’Arcivescovo Sapieha.

Successivamente fu inviato a Roma, dove , sotto la guida del domenicano francese P. Garrigou-Lagrange, conseguì nel 1948 il dottorato in teologia, con una tesi sul tema della fede nelle opere di San Giovanni della Croce (Doctrina de fide apud Sanctum Ioannem a Cruce). In quel periodo, durante le sue vacanze, esercitò il ministero pastorale tra gli emigranti polacchi in Francia, Belgio e Olanda.

Nel 1948 ritornò in Polonia e fu coadiutore dapprima nella parrocchia di Niegowić, vicino a Cracovia, e poi in quella di San Floriano, in città. Fu cappellano degli universitari fino al 1951, quando riprese i suoi studi filosofici e teologici. Nel 1953 presentò all’Università cattolica di Lublino la tesi: "Valutazione della possibilità di fondare un'etica cristiana a partire dal sistema etico di Max Scheler". Più tardi, divenne professore di Teologia Morale ed Etica nel seminario maggiore di Cracovia e nella Facoltà di Teologia di Lublino.

Il 4 luglio 1958, il Papa Pio XII lo nominò Vescovo titolare di Ombi e Ausiliare di Cracovia. Ricevette l’ordinazione episcopale il 28 settembre 1958 nella cattedrale del Wawel (Cracovia), dalle mani dell’Arcivescovo Eugeniusz Baziak.

Il 13 gennaio 1964 fu nominato Arcivescovo di Cracovia da Papa Paolo VI, che lo creò e pubblicò Cardinale nel Concistoro del 26 giugno 1967, del Titolo di S. Cesareo in Palatio, Diaconia elevata pro illa vice a Titolo Presbiterale.

Partecipò al Concilio Vaticano II (1962-1965) con un contributo importante nell’elaborazione della costituzione Gaudium et spes. Il Cardinale Wojtyła prese parte anche alle 5 assemblee del Sinodo dei Vescovi anteriori al suo Pontificato.

I Cardinali, riuniti in Conclave, lo elessero Papa il 16 ottobre 1978. Prese il nome di Giovanni Paolo II e il 22 ottobre iniziò solennemente il ministero Petrino, quale 263° successore dell’Apostolo. Il suo pontificato è stato uno dei più lunghi della storia della Chiesa ed è durato quasi 27 anni.

Giovanni Paolo II ha esercitato il suo ministero con instancabile spirito missionario, dedicando tutte le sue energie sospinto dalla sollecitudine pastorale per tutte le Chiese e dalla carità aperta all’umanità intera. I suoi viaggi apostolici nel mondo sono stati 104. In Italia ha compiuto 146 visite pastorali. Come Vescovo di Roma, ha visitato 317 parrocchie (su un totale di 333).

Più di ogni Predecessore ha incontrato il Popolo di Dio e i Responsabili delle Nazioni: alle Udienze Generali del mercoledì (1166 nel corso del Pontificato) hanno partecipato più di 17 milioni e 600 mila pellegrini, senza contare tutte le altre udienze speciali e le cerimonie religiose [più di 8 milioni di pellegrini solo nel corso del Grande Giubileo dell’anno 2000], nonché i milioni di fedeli incontrati nel corso delle visite pastorali in Italia e nel mondo. Numerose anche le personalità governative ricevute in udienza: basti ricordare le 38 visite ufficiali e le altre 738 udienze o incontri con Capi di Stato, come pure le 246 udienze e incontri con Primi Ministri.

Il suo amore per i giovani lo ha spinto ad iniziare, nel 1985, le Giornate Mondiali della Gioventù. Le 19 edizioni della GMG che si sono tenute nel corso del suo Pontificato hanno visto riuniti milioni di giovani in varie parti del mondo. Allo stesso modo la sua attenzione per la famiglia si è espressa con gli Incontri mondiali delle Famiglie da lui iniziati a partire dal 1994.

Giovanni Paolo II ha promosso con successo il dialogo con gli ebrei e con i rappresentati delle altre religioni, convocandoli in diversi Incontri di Preghiera per la Pace, specialmente in Assisi.

Sotto la sua guida la Chiesa si è avvicinata al terzo millennio e ha celebrato il Grande Giubileo del 2000, secondo le linee indicate con la Lettera apostolica Tertio millennio adveniente. Essa poi si è affacciata al nuovo evo, ricevendone indicazioni nella Lettera apostolica Novo millennio ineunte, nella quale si mostrava ai fedeli il cammino del tempo futuro.

Con l’Anno della Redenzione, l’Anno Mariano e l’Anno dell’Eucaristia, Giovanni Paolo II ha promosso il rinnovamento spirituale della Chiesa.

Ha dato un impulso straordinario alle canonizzazioni e beatificazioni, per mostrare innumerevoli esempi della santità di oggi, che fossero di incitamento agli uomini del nostro tempo: ha celebrato 147 cerimonie di beatificazione - nelle quali ha proclamato 1338 beati - e 51 canonizzazioni, per un totale di 482 santi. Ha proclamato Dottore della Chiesa santa Teresa di Gesù Bambino.

Ha notevolmente allargato il Collegio dei Cardinali, creandone 231 in 9 Concistori (più 1 in pectore, che però non è stato pubblicato prima della sua morte). Ha convocato anche 6 riunioni plenarie del Collegio Cardinalizio.

Ha presieduto 15 assemblee del Sinodo dei Vescovi: 6 generali ordinarie (1980, 1983, 1987, 1990; 1994 e 2001), 1 assemblea generale straordinaria (1985) e 8 assemblee speciali (1980, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998 [2] e 1999).

Tra i suoi documenti principali si annoverano 14 Lettere encicliche, 15 Esortazioni apostoliche, 11 Costituzioni apostoliche e 45 Lettere apostoliche.

Ha promulgato il Catechismo della Chiesa cattolica, alla luce della Tradizione, autorevolmente interpretata dal Concilio Vaticano II. Ha riformato i Codici di diritto Canonico Occidentale e Orientale, ha creato nuove Istituzioni e riordinato la Curia Romana.

A Papa Giovanni Paolo II, come privato Dottore, si ascrivono anche 5 libri: “Varcare la soglia della speranza” (ottobre 1994); "Dono e mistero: nel cinquantesimo anniversario del mio sacerdozio" (novembre 1996); “Trittico romano”, meditazioni in forma di poesia (marzo 2003); “Alzatevi, andiamo!” (maggio 2004) e “Memoria e Identità” (febbraio 2005).

Giovanni Paolo II è morto in Vaticano il 2 aprile 2005, alle ore 21.37, mentre volgeva al termine il sabato e si era già entrati nel giorno del Signore, Ottava di Pasqua e Domenica della Divina Misericordia.

Da quella sera e fino all’8 aprile, quando hanno avuto luogo le Esequie del defunto Pontefice, più di tre milioni di pellegrini sono confluiti a Roma per rendere omaggio alla salma del Papa, attendendo in fila anche fino a 24 ore per poter accedere alla Basilica di San Pietro.

Il 28 aprile successivo, il Santo Padre Benedetto XVI ha concesso la dispensa dal tempo di cinque anni di attesa dopo la morte, per l’inizio della Causa di beatificazione e canonizzazione di Giovanni Paolo II. La Causa è stata aperta ufficialmente il 28 giugno 2005 dal Cardinale Camillo Ruini, Vicario Generale per la diocesi di Roma. Il 28 aprile successivo, il Santo Padre Benedetto XVI ha concesso la dispensa dal tempo di cinque anni di attesa dopo la morte, per l’inizio della Causa di beatificazione e canonizzazione di Giovanni Paolo II. La Causa è stata aperta ufficialmente il 28 giugno 2005 dal Cardinale Camillo Ruini, Vicario Generale per la diocesi di Roma.

Con il termine umiliazione di Canossa si indica l'episodio occorso presso il castello Matildico durante la lotta politica che vide contrapposta l'autorità della Chiesa guidata da Gregorio VII a quella imperiale di Enrico IV il quale, per ottenere la revoca della scomunica comminatagli dal papa, fu costretto ad umiliarsi attendendo inginocchiato per tre giorni e tre notti innanzi al portale d'ingresso del castello di Matilde, mentre imperversava una bufera di neve. Il governo dell'Imperatore Enrico IV del Sacro Romano Impero fu caratterizzato dal tentativo di rafforzare l'autorità imperiale. In realtà si trattava di trovare un difficile equilibrio dovendo assicurarsi da una parte la fedeltà dei nobili, senza perdere l'appoggio del pontefice. Mise in pericolo tutte e due le cose quando decise di assegnare la diocesi di Milano, divenuta vacante. Ciò fece scoppiare un conflitto con papa Gregorio VII che è passato alla storia come lotta per le investiture. Quando Enrico IV nel 1072 inviò il conte Eberardo in Lombardia per combattere i patari nominando il chierico Tedaldo all'arcidiocesi di Milano, scatenò un'astiosa e lunga diatriba col papato. Gregorio VII replicò con una dura lettera, datata 8 dicembre, nella quale, tra le altre cose, accusava l'imperatore di essere venuto meno alla parola data ed aver continuato ad appoggiare i consiglieri scomunicati; mentre al tempo stesso inviò anche un messaggio verbale che lasciava capire che la gravità dei crimini che gli sarebbero stati mossi a questo proposito lo avrebbero reso passibile, non solo del bando da parte della Chiesa, ma della deprivazione della corona. Enrico non si preoccupò affatto e al sinodo di Worms il 24 gennaio 1076, che dichiarò deposto il papa, ai romani venne richiesto di sceglierne uno nuovo. La reazione di Gregorio arrivò il 22 febbraio 1076 quando pronunciò la sentenza di scomunica contro il re sciogliendo i sudditi dal giuramento di fedeltà desacralizzandone l'impero. Nell'inverno fra il 1076 e il 1077 Enrico e sua suocera, la contessa Adelaide, iniziarono la loro processione penitenziale a Canossa per ottenere la revoca della scomunica da parte del papa Gregorio VII. Con loro anche il cognato Amedeo II di Savoia e il Marchese Azzorre d'Este. Per tre giorni e tre notti, dal 25 al 27 gennaio 1077 fu costretto ad umiliarsi, dovendo attendere d'entrare davanti al portale d'ingresso del castello della marchesa Matilde di Canossa inginocchiato col capo cosparso di cenere mentre imperversava una bufera di neve. Solo dopo, grazie all'intercessione del suo padrino, l'abate Ugo di Cluny, e della marchesa Matilde poté essere ricevuto dal papa il 28 gennaio. Quello di Canossa fu un durissimo colpo per l'impero che non riuscì più a risollevarsi, permettendo la guida dell'occidente al papato e rafforzando Gregorio VII. Da quel fatto storico nacque la locuzione "andare a Canossa" in riferimento a chi si umilia o ammette di aver sbagliato.

Fu incoronata presso il castello di Bianello (Reggio Emilia) dall'imperatore Enrico V. Nel 1076 entrò in possesso di un vasto territorio che comprendeva la Lombardia, l'Emilia-Romagna e laToscana, e che aveva il suo centro a Canossa, nell'Appennino reggiano. La Grancontessa (magna comitissa) Matilde è certamente una delle figure più importanti e interessanti del Medioevo italiano: vissuta in un periodo di continue battaglie, di intrighi e scomuniche, seppe dimostrare una forza straordinaria, sopportando anche grandi dolori e umiliazioni, mostrando un'innata attitudine al comando. La sua fede nella Chiesa del suo tempo le valse l'ammirazione e il profondo amore di tutti i suoi sudditi. L'infanzia Matilde nacque a Mantova nel 1046, terzogenita della potentissima famiglia feudale italiana deiCanossa, marchesi di Tuscia (già Ducato di Tuscia), di origine e madrelingua longobarda. Il padre,Bonifacio di Canossa detto "il Tiranno", era l'unico erede della dinastia canossiana, discendente diretto di Adalberto Atto (o Attone), fondatore della casata. La madre, Beatrice di Lotaringia, apparteneva ad una delle più nobili famiglie imperiali, strettamente imparentata con i duchi di Svevia, i duchi di Borgogna, gli Imperatori Enrico III ed Enrico IV, dei quali Matilde era rispettivamente nipote e cugina prima, nonché il papa Stefano IX. Essendo figlia del signore della Tuscia, a Matilde spettava il titolo di marchesa. La parola germanicaMarkgraf qualificava difatti i "conti di confine". Tuttavia la Tuscia era stata nell'Alto Medioevo una circoscrizione del Regno longobardo, come tale definita "ducato". Ecco perché a Matilde si attribuiscono sia il titolo di "marchesa" che quello di "duchessa". Poco si sa dell'infanzia di Matilde, sia perché le cronache del tempo preferirono occuparsi della fanciullezza dei due fratelli maggiori, Federico (legittimo erede di Bonifacio) e Beatrice, sia perché le fonti in nostro possesso si concentrano soprattutto sulle imprese compiute da adulta. Tuttavia, si può affermare con certezza che il nome, come per i fratelli, le fu imposto dalla madre Beatrice che in questo modo intendeva affermare la propria superiorità nobiliare rispetto al marito, infatti il casato di Ardennes-Bar, a cui ella apparteneva, era senza dubbio di stirpe regia. Matilde trascorse la sua gioventù tra i freddi laghi ed i nevosi boschi padani e, a differenza di molte nobildonne del suo tempo, trascorse molto tempo dedicandosi alla cultura letteraria. A tal proposito, Donizone afferma:

Trascorse i primi anni della propria esistenza in agiatezza e serenità nel castello di Canossa, teatro di grandi banchetti e feste sontuose organizzate dal padre. Tuttavia a soli 6 anni, Matilde assistette al primo evento che cambiò radicalmente il corso della sua vita: il 6 maggio 1052, il padre Bonifacio fu ucciso a tradimento durante una battuta di caccia da uno dei suoi vassalli, che lo trapassò alla gola con una freccia avvelenata. L'agonia del duca durò alcune ore; nella tarda serata dello stesso giorno spirò. La madre rimasta vedova con tre figli piccoli aveva difficoltà a reggere il ruolo di Bonifacio. Nel 1053 Matilde ed i suoi fratelli ottennero un privilegio di protezione personale dall'Imperatore Enrico III, ma in quello stesso anno i due fratelli maggiori di Matilde morirono a causa di un maleficio(probabilmente un avvelenamento involontario). Alla morte di papa Leone IX, parente di entrambi i genitori di Matilde, venne eletto con l'appoggio imperiale, papa Vittore II (1054). Visto il crescente potere della Casa di Canossa e la scomparsa del loro alleato Leone IX, Enrico III prese in ostaggio Matilde, che aveva solo 10 anni, e sua madre e le portò in Germania; ma dopo un anno anche Enrico III morì e così Matilde ritornò in Italia. Dopo la morte di Enrico III, Goffredo il Gobbo tentò di approfittare del temporaneo vuoto di potere per farsi incoronare Imperatore in terra tedesca; ma non ci riuscì per la morte del papa in Tuscia, cioè in terra canossiana. Per evitare il pericolo di sottomettersi in futuro all'imperatore, il papato decise di introdurre un sistema di elezione interna, il conclave dei cardinali, tuttora in vigore. Allontanatosi così dall'impero, il pontificato si affidò alla tutela dei Canossa che, grazie al diritto-dovere dell'accompagnamento dei Pontefici, finirono col determinare la scelta dei Papi e quindi le loro sorti. Anche il nuovo papa Benedetto X ebbe vita breve; morì infatti, sempre alla corte dei Canossa, nel 1061. Dopo di lui vennero eletti due papi: l'imperatore scelse il Vescovo di Parma Cadalo, che prese il nome di Onorio II, mentre la Chiesa elesse il Vescovo di Lucca, nonché ecclesiastico dei Canossa Anselmo da Baggio, che prese il nome di Alessandro II. Dopo varie vicissitudini si concordò di tenere un nuovo concilio nel cuore dei domini canossiani, a Mantova. Papa Onorio II preferì non partecipare per timore di perdere la vita e comunque Alessandro II dimostrò la legalità della propria elezione; i Canossa giudici dal quale dipendeva il Paparum Ducatus allora decisero di assegnare il papato al loro candidato Alessandro II. Matilde si ritrovò di nuovo con un papa suo alleato. Il matrimonio con Goffredo il Gobbo Goffredo il Barbuto, sposando Beatrice, era diventato signore della Tuscia. Una clausola del contratto di matrimonio stabilì che il figlio naturale di Goffredo,Goffredo il Gobbo, avrebbe sposato la figlia naturale di Beatrice, Matilde, per consolidare il suo potere e quello dei Canossa, e per non dover in seguito dividere i possedimenti delle rispettive casate. I due promessi sposi erano così cugini di quarto grado. La permanenza di Matilde in Germania fu breve quanto difficile e rischiosa. Matilde rischiò la vita non solo per i postumi di un parto difficile, che nel medioevo spesso si risolveva con la morte della madre, ma anche per l'ira del casato di Lotaringia che accusò la Grancontessa di portare il malocchio, in quanto non aveva dato un erede maschio al suo "Signore", compito principale, se non unico, per le mogli dell'epoca. Nel gennaio del 1072 fuggì appena le circostanze le offrirono la possibilità, e rientrò a Canossa, presso la madre. Tra il 1073 ed il 1074 il marito Goffredo scese nella penisola italiana per riconquistare Matilde offrendole possedimenti ed armate, ma la risposta della Grancontessa fu estremamente ferma e rigida. Sul suo atteggiamento si è costruito il mito di una donna priva di debolezze. Goffredo il Gobbo nel 1076 cadde vittima di un'imboscata nelle sue terre nei pressi di Anversa. Lamberto di Hersfeld riporta che durante la notte, spinto da bisogni corporali, si recò al gabinetto e un sicario che stava in agguato gli conficcò una spada tra le natiche lasciandogli l'arma piantata nella ferita. Sopravvisse, ma una settimana dopo, il 27 febbraio 1076, morì, lasciando Matilde vedova. Molti l'accusarono di essersi macchiata personalmente di questo crimine: ..con la complicità di una serva fedelissima lo fece uccidere in gran segreto mentre stava seduto al cesso, infilandogli la spada nell'ano.. (Landolfo padre, storico di Milano); comunque come colpevole viene indicato più verosimilmente il conte fiammingo Roberto I delle Fiandre. In ogni caso Matilde non versò al clero neppure un obolo per l'anima del marito ucciso, né fece recitare una messa o gli dedicò un convento, com'era d'uso. Il 18 aprile 1076 muore Beatrice, la madre di Matilde, e da questo momento, anche se prima aveva già regnato affiancata alla madre, diviene a 30 anni l'unica sovrana incontrastata di tutte le terre che vanno dal Lazio al lago di Garda. Nel 1073 era salito al soglio pontificio Ildebrando di Soana, col nome di Gregorio VII. Nello stesso anno il nuovo imperatore Enrico IV, dopo aver riorganizzato il territorio tedesco, si era rivolto verso i suoi possedimenti in Italia. Cominciò tra i due personaggi un duro duello, che vide contrapposta l'autorità della Chiesa a quella dell'Impero (lotta per le investiture). Nel 1076 il papa decise di scomunicare l'imperatore. Matilde si ritenne libera di agire secondo la sua completa volontà e si schierò con decisione al fianco di papa Gregorio VII, nonostante l'imperatore fosse suo secondo cugino. Nel 1088 Matilde si trovò a fronteggiare una nuova discesa dell'Imperatore Enrico IV e si preparò al peggio con un matrimonio politico, dato che l'attuale pontefice disgiungeva il potere vaticano da quello canossiano, com'era stato sino a questo momento, per ultimo fino a Gregorio IV. Matilde scelse il Duca diciannovenneGuelfo V (in tedesco Welf), erede della corona ducale di Baviera. Le nozze facevano parte di una rete di alleanze di cui faceva parte anche il nuovo papa, Urbano II, allo scopo di contrastare efficacemente Enrico IV. La quarantatreenne Matilde inviò una lettera al suo futuro sposo:

La Gran Contessa inviò migliaia di armati al confine della Longobardia a prendere il Duca, lo accolse con onori, organizzò una festa nuziale di 120 giorni con un apparato di fronte al quale sarebbe impallidito qualunque sovrano medioevale. Cosma di Praga, autore del Chronicon Boemorum, riporta che dopo il matrimonio, per due notti, il duca aveva rifiutato il letto nuziale ed il terzo giorno Matilde si presentò nuda su una tavola preparata ad hoc su alcuni cavalletti dicendogli tutto è davanti a te e non v'è luogo dove si possa celare maleficio. Ma il il Duca rimase interdetto; Matilde, indignata, lo assalì a suon di ceffoni e sputandogli addosso lo cacciò con queste parole: Vattene di qua, mostro, non inquinare il regno nostro, più vile sei di un verme, più vile di un'alga marcia, se domani ti mostrerai, d'una mala morte morirai.... Il Duca fuggì; per questo fu soprannominato Guelfo l'impotente. Matilde e il giovane marito si separarono dopo pochissimi giorni; ovviamente i due non ebbero mai figli. Successivamente Matilde fomentò i due figli dell'imperatore, Corrado di Lorena ed Enrico e ne appoggiò le rivolte contro il padre; si appoggiò inoltre alla potente casata comitale dei Guidi in Toscana, per ostacolare un'altra dinastia, gli Alberti, fedeli all'impero. La vittoria contro l'imperatore Dopo numerose vittorie, tra le quali quella sui Sassoni, l'imperatore Enrico si prepara nel 1090 alla sua terza discesa in terra italica, per infliggere una sconfitta definitiva alla Chiesa. L'itinerario fu quello solito, il Brennero e Verona, confine coi possedimenti di Matilde che iniziavano a partire dalle porte della città. La battaglia si accentrò presso Mantova. Matilde si assicurò la fedeltà degli abitanti esentandoli da alcune tasse come il teloneo ed il ripatico e con la promessa di essere integrati nello status di Cittadini Longobardi col diritto di caccia, pesca e taglialegna su entrambe le rive del fiume Tartaro. La città resistette fino al tradimento del giovedì santo, nel quale i cittadini cambiarono fronte in cambio di alcuni ulteriori diritti concessi loro dall'assediante Enrico IV. Matilde si arroccò nel 1092 sull'appennino reggiano attorno ai suoi castelli più inespugnabili. Sin da Adalberto Atto il potere dei Canossa si era basato su una rete di castelli, rocche e borghi fortificati situati nella Val d'Enza, che costituivano un complesso sistema poligonale di difesa che aveva sempre resistito ad ogni attacco portato sull'Appennino. Dopo alterne e sanguinose battaglie, il potente esercito imperiale venne preso in una morsa. Nonostante l'esercito imperiale fosse temibilissimo, fu distrutto dalla vassalleria matildica dei piccoli feudatari ed assegnatari dei borghi fortificati, che mantennero intatta la fedeltà ai Canossa anche di fronte all'Impero. La conoscenza perfetta dei luoghi, la velocità delle informazioni e degli spostamenti, la presa delle posizioni strategiche in tutti i luoghi elevati della val d'Enza, avevano avuto la meglio sul potente imperatore. Pare che la stessa contessa avesse partecipato, con un manipolo di guerrieri scelti e fedeli, alla battaglia, galvanizzando gli alleati all'idea di combattere una guerra giusta. L'esercito imperiale fu preso a tenaglia nella vallata, ma la sconfitta totale fu più di una guerra persa: Enrico IV si rese conto dell'impossibilità di penetrare quei luoghi asperrimi, ben diversi dalla Pianura Padana o della Sassonia: non si trovava più di fronte ai confini tracciati dai fiumi dell'Europa centrale, ma a scoscesi sentieri, calanchi, luoghi impervi protetti da rocche turrite, da casetorri che svettavano verso il cielo, dalle quali gli abitanti scaricavano dardi di ogni genere su chiunque si avvicinasse: lance, frecce, forse anche olio bollente, giavellotti, massi, picche infocate. Con queste armi chi si trovava più in alto aveva spesso la meglio. Dopo la vittoria di Matilde molte città come Milano, Cremona, Lodi e Piacenza si schierarono con la Contessa canossiana per sottrarsi al controllo imperiale. Nel 1093 il figlio secondogenito dell'Imperatore, Corrado di Lorena, sostenuto dal papa, da Matilde e da una lega di città lombarde, veniva incoronato Re d'Italia. Matilde liberò e diede rifugio persino alla moglie dell'imperatore, Prassede, figlia del Re di Russia ed ex vedova del Marchese di Brandeburgo, che aveva denunciato al Concilio di Piacenza del 1095 le inaudite porcherie sessuali che aveva preteso Enrico da lei e per le quali veniva relegata in una specie di prigionia a Verona. Si accese dunque una lotta all'interno stesso della famiglia imperiale, che indebolì sempre più Enrico IV. Enrico IV morì ormai sconfitto nel 1106; ma il suo figlio primogenito Enrico V del Sacro Romano Impero riprese a sua volta la lotta contro la Chiesa e l'Italia. Stavolta l'atteggiamento della Granduchessa nei confronti della casa imperiale dovette modificarsi e Matilde si conformò ai voleri dell'imperatore. Nel 1111, sulla via del ritorno in Germania, Enrico V la incontrò a Bianello, vicino a Reggio. Matilde gli confermò i feudi da lei messi in dubbio quando era vivo suo padre, chiudendo così una vertenza che era durata oltre vent'anni. Enrico V conferì alla Granduchessa un nuovo titolo. Così il figlio del suo vecchio antagonista creò Matilde Regina d'Italia e Vicaria Papale. A Matilde la tradizione, non sempre confermata dagli storici, attribuisce la fondazione di diverse Chiese, tra cui: Sant'Andrea Apostolo di Vitriola, a Montefiorino (MO) San Giovanni Decollato, a Pescarolo ed Uniti (CR) Santa Maria Assunta, a Monteveglio (BO) San Martino in Barisano, a Forlì San Zeno, a Cerea (VR). Matilde morì di gotta nel 1115. Venne prima sepolta in San Benedetto in Polirone (San Benedetto Po), poi, nel 1633, per volere del papa Urbano VIII, la sua salma venne traslata a Roma in Castel Sant'Angelo. Nel 1645 i suoi resti trovarono definitiva collocazione nella Basilica di San Pietro a Roma, unica donna insieme alla regina Cristina di Svezia. La sua tomba, scolpita dal Bernini, è detta Onore e Gloria d'Italia. Matilde morì senza eredi diretti; di conseguenza il suo immenso patrimonio fu frantumato. Alcuni castelli rimasero in possesso dei discendenti di Prangarda, sorella di Tedaldo (il nonno di Matilde), altri a signori locali e a Communi Militum, cioè cavalieri e mercenari; alcuni possedimenti vennero addirittura dimenticati in un vuoto di potere, altri semplicemente inglobati nei territori papali. I Vassalli dei Canossa diedero vita alle dinastie dei Baratti, nel Parmense, e degli Attoni (Iattoni o Jattoni) di Antesica e di Beduzzo, nella Val Parma. Dopo la sua morte attorno a Matilde venne a crearsi un alone di leggenda. Gli agiografi ecclesiastici ne mitizzarono il personaggio facendone una contessa semimonaca dedita alla contemplazione e alla fede. Lo stesso Dante Alighieri ne sentì parlare e la inserì nell'XI canto del Paradiso della Divina Commedia, ponendola nella cerchia dei militanti per la fede. Qualcuno sostiene che si sia trattato di un personaggio di forti passioni sia spirituali sia carnali. Probabilmente Gregorio VII ed il monaco Anselmo condizionarono diverse sue scelte facendo leva sulla sua fede quasi incondizionata. Si narra che dopo la morte di Anselmo, Matilde, che soffriva di un’eczema, per curarsi si coricasse senza vesti sul tavolo dove era stato lavato il monaco defunto. In realtà nel Medioevo il culto delle reliquie (e la certezza riguardante i loro poteri miracolosi) fu molto sentito. Si dice che Matilde conservasse tra le reliquie anche un anello vescovile, che utilizzava per calmare i frequenti attacchi di epilessia.

Civitavecchia è un comune di 51.969 abitanti della provincia di Roma posto sul litorale laziale. Civitavecchia è il risultato di un millenario processo di civilizzazione ed urbanizzazione del territorio laziale, un territorio di cui, proprio nella zona dove ora sorge questa città (sita a soli 70 km da Roma), si trovano sovrapposti ed accumulati, attraverso varie epoche, significativi elementi che confermano la presenza e lo sviluppo di organizzazioni sociali addirittura sin dall'età Preistorica. Numerose sono le tracce di insediamenti primitivi presenti sul litorale Civitavecchiese, come altrettanto numerose ed importanti sono le strutture, Etrusche, Romane e Medievali, che hanno reso la città un centro urbano di tale importanza da assumere, sin dai tempi dell'antica Urbe, l'appellativo di Porto di Roma. Il suo porto costituisce un importante terminal passeggeri, per i collegamenti marittimi -tra gli altri- con la Sardegna, la Sicilia e, attraverso le "Autostrade del Mare", Barcellona, Tunisi, Tolone, Malta e la Corsica. Grazie al grande flusso di navi da crociera, il porto di Civitavecchia è oggi il secondo scalo europeo per numero di passeggeri annui in transito. La città venne creata sicuramente da un insediamento etrusco. La zona civitavecchiese non diventa realmente città, né è presente in documenti romani, fin dopo il ritorno di Traiano nel 103 d.C. Per maggiori informazioni consultare il sito Città di Civitavecchia. Civitavecchia è l’antica Centumcellae, così chiamata per le insenature che il litorale scoglioso offriva come riparo alle navi. L’imperatore Traiano, nel 106 d.C., intuì che quel luogo era adatto alla costruzione di un porto che sostituisse quello ormai quasi insabbiato di Ostia. Il porto nacque su progetto dell’architetto Apollodoro di Damasco. La città ed il porto nascevano in simbiosi, l'una connessa all'altro, anche perché lo scopo principale di questa grandiosa iniziativa di Traiano, era quello di dotare Roma di attrezzature portuali sussidiarie rispetto a quelle già ampliate, dallo stesso Traiano, alla foce del Tevere. Nel porto di Centumcellae, cominciarono a rifornirsi, in numero sempre maggiore, le navi con rotta verso l'occidente, la città si sviluppò rapidamente. Centumcellae conobbe il periodo di massimo splendore in età imperiale, nel 314 d.C. fino al 538 d.C., periodo in cui la città viene occupata dai Bizantini, dopo i quali, nell' VIII secolo, passò sotto il più mite governo dei papi.Nel’ 828 la città fu occupata dai Saraceni che la distrussero quasi completamente e venne trasformata in una base per le operazioni belliche contro Roma. I superstiti della città costruirono un piccolo borgo nei boschi della Tolfa e solo sessant’anni dopo decisero di tornare nella loro città tutta da ricostruire. Sulle rovine dell'antica città portuale intorno al 1000 venne ricostruita la città ma nel corso della dominazione francese (1798-1815) i Papi ne persero temporaneamente il potere, successivamente in un secondo conflitto bellico nel 1870 i Papi persero il loro dominio definitivamente . Durante il secondo conflitto bellico, gran parte dei monumenti civitavecchiesi subì gravissimi danni, ancora oggi la città è infatti priva di alcuni tra i suoi numerosi antichi edifici monumentali. Durante la seconda guerra mondiale Civitavecchia pagò la sua posizione di porto strategico a un’ora da Roma subendo 76 bombardamenti che la rasero al suolo, ci furono circa duecentocinquanta caduti e danni irreparabili a strutture storiche. L’8 marzo 1999 Civitavecchia ha ricevuto la medaglia d’oro al Valor Civilecon motivazione di: "Città strategicamente fondamentale per il suo porto sul Mediterraneo, durante l'ultimo conflitto mondiale fu sottoposta a continui e violentissimi bombardamenti che causavano la morte di numerosissimi concittadini e la quasi totale distruzione dell'abitato e delle strutture portuali. La popolazione, costretta a rifugiarsi nei paesi vicini, col ritorno della pace, affrontava con fierezza la difficile opera di ricostruzione. 1943 - 1945." Attualmente l’economia della città è basata sul porto e su una buona attività turistica e peschereccia che ne deriva. Sono presenti due centrali termoelettriche Enel, una a ciclo combinato e l’altra, Torre Valdaliga Nord, attualmente in conversione per l’utilizzo del carbone come combustibile e fonte di numerose polemiche e di ben due referendum cittadini a causa dell’inquinamento che essa potrebbe produrre. Per anni Civitavecchia ha fondato la propria economia in dipendenza delle grandi centrali termoelettriche ENEL presenti sul proprio territorio. Soltanto nell'ultimo decennio il porto, che vanta una posizione geografica strategicamente vantaggiosa per l'incremento dei traffici marittimi, ha sviluppato tutta una serie di attività, che grazie agli ingenti finanziamenti provenienti dallo Stato e dalla Regione Lazio, hanno consentito allo scalo marittimo di affermarsi a livello nazionale ed internazionale. Oggi Civitavecchia è il primo Porto nazionale ed il secondo in ambito europeo dopo Barcellona per traffico crocieristico (1.850.000 passeggeri previsti nel 2009 pari al 21,8 dell'intero traffico nazionale - fonte Cemar). Di assoluta importanza sono le "Autostrade del Mare" che per la movimentazione delle merci rappresentano l'alternativa al trasporto su gomma generando notevoli risparmi di spesa e di energie: esempi emblematici sono rappresentati dai collegamenti Civitavecchia-Palermo e Civitavecchia-Messina, che consentono a molti autotrasportatori di evitare la pericolosissima Salerno-Reggio Calabria. Il Porto di Civitavecchia si è inoltre affermato tra i grandi armatori di navi da crociera quale porto di accesso alla città di Roma. Moltissimi sono i turisti che scelgono le crociere nel Mediterraneo e fanno scalo a Civitavecchia per poi visitare la Città eterna. Il porto di Civitavecchia può godere altresì di un entroterra storicamente interessante: si possono visitare le città etrusche di Tarquinia e Cerveteri ,il Lago di Bracciano, Anguillara, Manziana e Viterbo, la città dei Papi, o la bassa Toscana, tutte distanti pochissimi chilometri. Il porto di Civitavecchia potrà affermarsi anche come porto commerciale se tutti i progetti attualmente in cantiere saranno realizzati: l'interporto, la darsena grandi masse, il terminal container e le fondamentali opere della linea ferroviaria Civitavecchia-Orte, l'autostrada (o il potenziamento della S.S. Aurelia) Civitavecchia-Livorno e la superstrada Civitavecchia-Orte, già completata e funzionate nel tratto Orte-SP Vetrallese. Ricorrenze, Feste e fiere Durante l'arrivo dell'Epifania e nel giorno di Santa Fermina si organizzano mercatini per tutto il lungomare. Rilevanti la Processione del Cristo Morto, che rievoca la Passione e Morte di Gesù Cristo, nel giorno del Venerdì Santo e le cosiddette "pastorelle" del 23 dicembre. Quest'ultime sono un rito tradizionale che si ripete nell'antivigilia di Natale a partire dal dopoguerra: gruppi musicali girano per la città cantando tipiche canzoni natalizie. Ogni anno, inoltre, viene ricordato il giorno in cui i saraceni presero possesso della città e si organizza una recita presso la spiaggia del Pirgo. Stampa Oltre ai giornali nazionali, tra i quali vi sono Il Messaggero e Il Tempo che nell'edizione civitavecchiese concedono maggiore spazio alle notizie di cronaca locali, a Civitavecchia e nelle aree limitrofe sono presenti i quotidiani La provincia di Civitavecchia, La Voce, Nuovo Oggi Civitavecchia e le testate telematiche TRCgiornale.it, Centumcellae.it e Civonline.it. Televisione A Civitavecchia ha sede l'emittente locale Telecivitavecchia, rete a carattere comunitario (non può trasmettere oltre il 5% di pubblicità per ogni ora di trasmissione), la quale si avvale di tre dipendenti e qualche collaboratore. Inoltre, l'emittente regionale Rete Oro, limitatamente all'area di Civitavecchia e dintorni, trasmette il telegiornale locale in una versione differenziata. La copertura televisiva, sia in analogico che in digitale, è garantita molto bene dalle antenne installate, a pochi chilometri dal centro abitato, sulla collina di Monte Paradiso e dalle antenne presenti presso Monte Argentario in Toscana. Radio A Civitavecchia hanno sede le emittenti radiofoniche locali Idea Radio, Radio Stella Città e Radio Civitavecchia. Teatri: Teatro Traiano Teatro dei Salesiani Sale cinematografiche: Cinema Royal Luoghi di interesse Terme taurine A nord, appena fuori dalla città, a pochi metri dallo svincolo autostradale, si trova un'area molto apprezzata sin dai tempi antichi per la presenza nel sottosuolo di acque termali. Qui sorgono le Terme di Traiano, o Terme Taurine, da una leggenda secondo cui un toro (probabilmente assimilato ad una divinità) avrebbe raspato la terra prima di iniziare una lotta; così sarebbe scaturita la sorgente miracolosa di acqua calda sulfurea. Il complesso è ora visitabile. Poco distanti a valle ci sono le Terme della Ficoncella o Bagni della Ficoncella, molto apprezzate dai civitavecchiesi e dai romani e prendono il nome di Ficoncella, l'albero di fico situato tra le vasche. Le Terme hanno conservato la loro antica struttura, fatta di vasche in pietra all'aperto da cui si può ammirare il panorama delle vallate sottostanti e del mare da una parte, dei Monti della Tolfa dall'altro. Le acque della Ficoncella sono acque solfato-calciche che superano i 40°, utili per trovare sollievo a artropatie, dermatiti e allergie. Nella stessa zona è presente il parco acquatico Aquafelix, il più grande del centro Italia, che d'estate attira numerose persone dai comuni limitrofi. Centro storico Archetto nelle mura medievali attraverso il quale si giunge a Piazza Leandra Il centro storico della città è ben conservato e molto apprezzato dai turisti, nonostante molti dei monumenti storici siano stati distrutti dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Le strutture più apprezzabili sono la cattedrale e le numerose chiese, l'antemurale e il Forte Michelangelo. Il Bastione, torre ottagonale facente parte delle mura che in epoca medievale circondavano a trapezio l'abitato di Civitavecchia Il caratteristico scenario medievale viene composto dalla piazza più antica della città Piazza Leandra, dalla quale è possibile oltrepassare le mura medievali attraverso il passaggio dell'Archetto, la porta a monte dell’antica cinta risalente al IX secolo, che conduce alla attigua Piazza Aurelio Saffi, detta di San Giovanni, che dà il nome all’omonimo Quartiere e dalla quale si raggiunge la Chiesa della Morte (dell’Orazione e Morte), la più antica della città. Tours da e per civitavecchia, transfers per imbarchi con visite guidate su Roma, Vaticano e provincia ed altri eventi su www.pontuali.com/marco

Altri articoli … |

Karol Józef Wojtyła, divenuto Giovanni Paolo II con la sua elezione alla Sede Apostolica il 16 ottobre 1978, nacque a Wadowice, città a 50 km da Kraków (Polonia), il 18 maggio 1920. Era l’ultimo dei tre figli di Karol Wojtyła e di Emilia Kaczorowska, che morì nel 1929. Suo fratello maggiore Edmund, medico, morì nel 1932 e suo padre, sottufficiale dell’esercito, nel 1941. La sorella, Olga, era morta prima che lui nascesse.

Karol Józef Wojtyła, divenuto Giovanni Paolo II con la sua elezione alla Sede Apostolica il 16 ottobre 1978, nacque a Wadowice, città a 50 km da Kraków (Polonia), il 18 maggio 1920. Era l’ultimo dei tre figli di Karol Wojtyła e di Emilia Kaczorowska, che morì nel 1929. Suo fratello maggiore Edmund, medico, morì nel 1932 e suo padre, sottufficiale dell’esercito, nel 1941. La sorella, Olga, era morta prima che lui nascesse.